blog

あけましておめでとうございます

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

当院は明日から通常通り営業を開始します。

ありがたいことに明日の予約は埋まっております💦

ちょうど開業してからは1年が過ぎました。

開業時から通っていただいている方、また新たに通っていただいている方など様々ですが、昨年はお世話になり本当にありがとうございました。

今年も研鑽してまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

元旦から辛い出来事が続き、不安な気持ちを抱えている方も多いと思います。

ただ過度な情報の摂取や、自粛ムードなどは自身の不安感を増長させてしまいます。

できる限りいつも通りの生活をして過ごしていきましょう。

心がしんどいときは深呼吸したりマッサージしたり、体からゆるめてあげてくださいね。

↓少し笑える写真を。(1匹だけいつも寝相が悪い)

今年もよろしくお願いいたします!

冬至

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

昨日12月22日(金)は『冬至(とうじ)』でした。

冬至は一年で最も昼が短く、夜が長い日。

東洋医学では、「陰極りて陽に転じる」というタイミング。

なんとなくわかりますかね?

東洋医学の基本的な考え方で陰陽論というのがあります。

すべてのものは陰と陽の二つの性質に分けられる。という考え方です。

(3月のブログにちょこっと書いていました)

この日を境に陽の気が増え、運気が上昇するとされる、転換期のようなものですね。

日照時間は幸せホルモンの「セロトニン」の分泌量と比例しますが、冬至の日からだんだんと日照時間が長くなるのでセロトニンも増えます。

そうイメージするだけでも少し気分が上に向いてきますね。

冬至と言えば、有名なのはかぼちゃにゆず湯でしょうか。

昔から、冬至には『ん』=運のつく食べ物を食べると運が呼び込めるそう。

なんきん、にんじん、れんこん、ぎんなん、きんかんなどなど。

特にかぼちゃ(なんきん)はよく言いますよね。

本来旬は夏ですが、長期保存がきくことから冬に食べる野菜として昔から重宝されていたそうです。

栄養が豊富で、東洋医学(薬膳)的には体を温めてくれる温性、甘味が胃腸のはたらきを助けてくれます。

何かと胃腸がお疲れモードになるこの時期にぜひ食べたいですね。

それから冬至にはゆず湯に入ると風邪をひかずに冬を越せるそうですよ。

実はまだゆず湯をしたことがないので、試してみたいと思います。

実は冬至は来年の1月5日までの期間を言うので、それまでの期間に試せればOK。

ゆず湯ができなくても毎日入浴はするようにしましょう♨

12月

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

前回11月に早くも『年末年始のお知らせ』のブログを書いてしまったために、

次を更新しづらい状態に陥っています。

そのおかげで何個か書き溜めたので、(書いてはこれは今ではないなと)

1月からもう少し気軽い内容も多めにして更新していきたいなと思っています。

気がかりはInstagramですね。

元々SNSは苦手で、このブログとの差別化とかも難しいなーと考えていたらいつの間にか手が止まっていました。

でもSNSが大きな検索ツールであることも理解しているので、来年からは月1回その時々のトピックを更新していく予定です。

それ以外は基本このブログで、もっといろんなことを更新していきますね。

*****

さて年末年始は忙しくて外食が増えたり、飲み会が増えたり、クリスマスのケーキやチキンを食べ過ぎたり、胃腸に負担が増える時期です。

胃腸がもともと弱い人や、甘いもの脂っこいもの、味の濃いものをよく食べる人は、要注意!

今の時期、日中眠くて眠くてしょうがないという人は胃腸に負担大かもしれません。

年末年始シーズンを楽しんで過ごすためにも、

よく噛んで食べたり、それ以外の日にはあっさりしたもの、温かい食事を選んで、

胃腸の負担を減らしてあげてくださいね。

*****

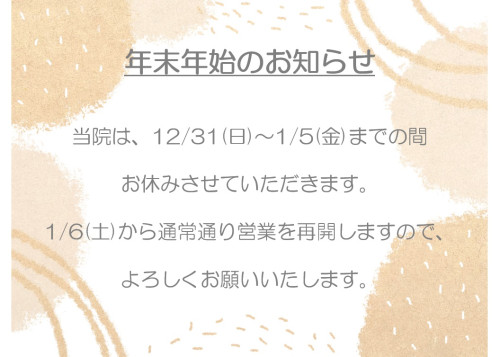

年末年始のお知らせ

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

立冬も過ぎて(とっくに)、いよいよ本格的な冬到来ですね。

まだ日によって暖かい日もありますが、これからどんどん冷え込んできます。

冷やさないように気を付けてお過ごしくださいね。

体を冷やす飲食物はもちろん摂り過ぎ注意ですが、そもそも寒いとあまり摂らないと思います。

それよりも、冬は外からの寒さの方が厳しいので、何よりも防寒対策が重要です。

特に3つの首と言われる、首、手首、足首を寒さからしっかりガードしましょう。

他と比べくびれているところで、皮膚も薄く下には大きな血管が通っているため、外気に晒され全身の冷えにつながります。

ネックウォーマーやマフラー、手袋、レッグウォーマーなど使って寒さを防いでくださいね。

冷え症の方はさらに腹巻でお腹や腰もガードしましょう。

私は腹巻パンツというのをはいていますが、太ももまでしっかりガードしてくれていい感じです。

冷やさないように気を付けてお過ごしくださいね。(大事なことなので2回)

*****

さて、本題の年末年始のお知らせですが、

12月31日(日)~1月5日(金)までお休みさせていただきます。

12月30日(土)は通常通り営業しますが、そこまででお休みする日がちょこちょことあるかもしれませんので、その際は追ってお知らせします。

年始は1月6日(土)より、通常通り営業を再開しますので、よろしくお願いいたします。

お休み期間中のご予約・お問い合わせについては、返信に少しお時間かかるかもしれませんが、ホームページやLINEからしていただけます。

どうぞよろしくお願いいたします。

11月&『秋の土用』

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

11月の営業日のお知らせです。

11月3日(金)の祝日はお休み、23日(木)の祝日は14時最終受付となります。

11月12日(日)、24日(金)は都合によりお休みします。

変則的でややこしくて申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

*****

少し過ぎましたが、10月21日からは秋の土用に入りました。

11月8日には『立冬』、冬のはじまりです。

土用とは季節の移り変わりの18日間のことで、春夏秋冬4回あります。

有名なのは土用の丑の日、夏の土用ですね。

過去のblogを見返したら、春の土用の記事は書いていましたが、有名なほうの夏は書いていませんでした。

土用は次の季節に向けて体を慣らしていく準備期間とも言えますが、反対に体調を崩しやすい時期でもあります。

胃腸が弱い人や食生活の乱れがある人なんかは、特に体調を崩しやすいです。

土用の時期は胃腸の休息が大事で、胃腸のはたらきを良くしておくことで次の季節の変化にも対応できます。

もともと胃腸が弱い人は、この期間はとくに胃腸への負担を減らし、冷やさないよう気を付けてお過ごしください。

よく噛む、腹八分目を心掛け、水分の摂り過ぎに注意して、お腹の調子が悪いときはお腹がすかないのならば無理に食べず休めてくださいね。

食材としては、かぼちゃやお芋、栗、お米など自然な甘さのある黄色い食材がおすすめです。

季節に応じた過ごし方、意識してみてくださいね。

↑栗、きのこの炊き込みご飯!