blog

2月&お灸講座2回目の感想

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

2月の営業日のお知らせです。

祝日の11日(日)、23日(金)は通常どおり営業、24日(土)は休診とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

*****

昨日は貝塚市の公民館で2回目のお灸講座をしてきました。

2回目なので前回よりもう少し上手にできるかと思っていたのですが、むしろグダグダになったシーンが多かった気がして少し反省中です。

人前で1時間テーマを持って話すことって難しいですね。

1番伝えたいことがぶれないようにしないといけないなと思いました。

お灸の効果とかはいろいろあるんですが、個人的には音楽をかけながら、立ち上がる煙とお灸の香りをかぎながら、自分を労わっているな~って時間が好きです(笑)

そうして心と体がぼわーとゆるむと、こわばっていたものが流れて巡っていく感じがします。

一度その自分を労わる感覚を感じると、だんだん他のところにも気が付くようになるんですよね。

体が固まっているな→ちょっとストレッチしよう とか

呼吸が浅い感じがするな→姿勢を正して深呼吸してみよう とか

日常生活でも、ゆるむ、めぐらすというのはポイントですね。

それだけでもちょっとした養生です。

お灸講座が終わった後は興味を持って色々お話ししてくださる方も多かったので、また次の機会があればお灸のよさをもっとしっかり伝えられるよう鍼灸師として頑張ります。

『冬の土用』

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

昨日からは冬の土用に入りました。

2月4日(日)には立春ですので、その前日の2月3日までが土用の期間となります。

土用というのは季節の移り変わりの18日間で、冬の土用というのは冬から春への移行期、春への準備をする期間です。

冬は無理をしない、頑張らない、春に向けて温存する季節でしたが、春になると活動モードに変わります。

まだまだ寒いですが、少しずつ動いていきましょう。

土用は体調を崩しやすい時期でもあり、胃腸が弱い人や食生活の乱れがある人は特に体調を崩しやすいので要注意。

そうでない人も土用の時期は胃腸の休息がとにかく大事です。

胃腸のはたらきを良くしておくことで次の季節の変化にも対応できます。

冷たいもの、脂っこいもの、味の濃いもの、生ものは控える。

よく噛む。

腹八分目を心掛ける。

水分の摂り過ぎに注意する。

胃腸の調子が悪いとき、お腹がすかないのならば無理に食べずに休めてくださいね。

さっぱりとした温かい食事を心掛け、食材としては、かぼちゃやお芋、栗、お米など自然な甘さのある黄色い食材がおすすめです。

季節に応じた過ごし方、意識してみてください。

胃腸を休める

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

皆さんは七草粥を食べましたか?

中国の風習で、1月7日の朝に無病息災を願って食べるものらしいです。

年末年始の食事は胃腸の負担になる食事(味の濃いもの、冷たいもの、生もの、油っこいもの、水分の多いものなど)が増えるので、通常の生活に戻る前に七草粥でなくともあっさりとした温かい食事で胃腸を休めてあげてくださいね。

胃腸が弱って消化吸収が上手にできなくなると、食べているように見えても体に必要なものに変換できていなくて心と体が弱ってしまいます。

美味しく食べれているか?というのもひとつの胃腸が元気かどうかのサインになります。

胃腸に負担をかけないためには、よく噛むこと、腹八分目にすること、空腹の時間を作ること(3食の間におやつを挟んでいたり…)も大切です。

また正月太りとはよく言いますが、太ったというより、年末年始の↑の食事の食べ飲みすぎによるむくみや便秘が原因のことも多いです。

胃腸をしっかり休めて、少しでも楽になって明日から過ごしましょう。

あけましておめでとうございます

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

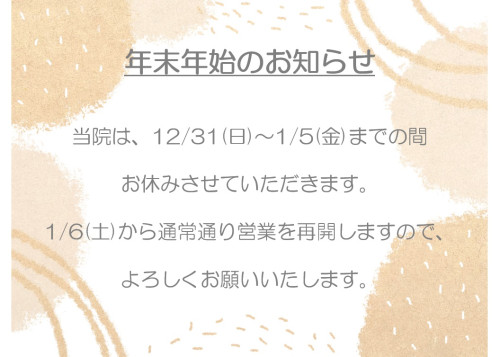

当院は明日から通常通り営業を開始します。

ありがたいことに明日の予約は埋まっております💦

ちょうど開業してからは1年が過ぎました。

開業時から通っていただいている方、また新たに通っていただいている方など様々ですが、昨年はお世話になり本当にありがとうございました。

今年も研鑽してまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

元旦から辛い出来事が続き、不安な気持ちを抱えている方も多いと思います。

ただ過度な情報の摂取や、自粛ムードなどは自身の不安感を増長させてしまいます。

できる限りいつも通りの生活をして過ごしていきましょう。

心がしんどいときは深呼吸したりマッサージしたり、体からゆるめてあげてくださいね。

↓少し笑える写真を。(1匹だけいつも寝相が悪い)

今年もよろしくお願いいたします!

冬至

こんにちは、丘の上の鍼灸院です。

昨日12月22日(金)は『冬至(とうじ)』でした。

冬至は一年で最も昼が短く、夜が長い日。

東洋医学では、「陰極りて陽に転じる」というタイミング。

なんとなくわかりますかね?

東洋医学の基本的な考え方で陰陽論というのがあります。

すべてのものは陰と陽の二つの性質に分けられる。という考え方です。

(3月のブログにちょこっと書いていました)

この日を境に陽の気が増え、運気が上昇するとされる、転換期のようなものですね。

日照時間は幸せホルモンの「セロトニン」の分泌量と比例しますが、冬至の日からだんだんと日照時間が長くなるのでセロトニンも増えます。

そうイメージするだけでも少し気分が上に向いてきますね。

冬至と言えば、有名なのはかぼちゃにゆず湯でしょうか。

昔から、冬至には『ん』=運のつく食べ物を食べると運が呼び込めるそう。

なんきん、にんじん、れんこん、ぎんなん、きんかんなどなど。

特にかぼちゃ(なんきん)はよく言いますよね。

本来旬は夏ですが、長期保存がきくことから冬に食べる野菜として昔から重宝されていたそうです。

栄養が豊富で、東洋医学(薬膳)的には体を温めてくれる温性、甘味が胃腸のはたらきを助けてくれます。

何かと胃腸がお疲れモードになるこの時期にぜひ食べたいですね。

それから冬至にはゆず湯に入ると風邪をひかずに冬を越せるそうですよ。

実はまだゆず湯をしたことがないので、試してみたいと思います。

実は冬至は来年の1月5日までの期間を言うので、それまでの期間に試せればOK。

ゆず湯ができなくても毎日入浴はするようにしましょう♨